当公办学校不尽如人意时,自由市场能提供更好的教育吗?世界各地的教育实践者们用几十年的时间证明,这绝不是一道简单的是非题。

在教育领域,引入市场规则可以让一些离散商品或服务(如教科书、软件系统、食堂等)得到改善,但遵从市场的逻辑,教学质量不一定会变得更好,这是美国哥伦比亚大学教授塞缪尔·艾布拉姆斯在Education And The Commercial Mindset (可直译为:《教育和商业思维模式》)一书中得出的结论。

这本书系统讲述了美国在过去几十年来一次次的重大教育私有化改革探索,令人印象深刻的是,这些改革总是由盛转衰,最终落寞收场。那些试图用市场力量振兴教育的实践者,对改革带来的竞争恶化、助长应试、损害教育公平等副作用始料未及,也无力阻挡。

(相关资料图)

(相关资料图)

去年年底,这本书的中文版《教育市场化的边界:一部商业观念演变史》问世,在中文版序言中,塞缪尔提到中国的民办教育发展和“双减”政策,他认为中国治理学科类校外培训行业的几项举措:禁止周末、节假日补课,禁止机构上市等,正是抓准了市场的局限性。

5月中旬,塞缪尔教授在一场线上采访中与中国读者见面,与他对话的是一土教育联合创始人李一诺,二人的对话超越了教育市场化的问题,他们谈到被誉为“教育天花板”的芬兰教育,并讨论了“什么是好的教育、好的教育如何发生”。

2022年底,《教育市场化的边界:一部商业观念演变史》由中译出版社出版。

市场失灵了

“失败的学校教育,正在让国家陷入危机。”这一论调出现在40年前的美国,当时美国高中毕业生学术能力水平考试成绩连年下滑,引发公众对公共教育的怀疑。一些人坚信,美国教育需要一场根本性变革,而私营市场可以提供比政府更优越的学校教育。

20世纪90年代,美国开始推行教育私有化,实行商业化管理的独立中小学随之兴起、壮大。几十年过去,美国公共教育领域的多次市场化改革探索却并没有达到预期的理想效果。为什么市场的力量在公共教育领域似乎失效了?在《教育市场化的边界》一书中,塞缪尔尝试作出观察和回答。

在书中,塞缪尔对爱迪生公司的演变着墨颇多,以此为例揭示教育与商业的复杂关系。1991年公布的“爱迪生计划”, 是为了揭露和消除公立学校的低效而建立,其创始人把拯救美国K12阶段教育作为使命,号称要“让学生在学业成绩和生活质量上取得巨大进步。”

爱迪生公司在成立之初拥有政府的政策支持,并获得前所未有的投资规模,管理者怀抱坚定的商业信念,相信学校管理也要遵循市场规律:强调结果、用竞争促进进步、加强对测试和数据的关注。爱迪生公司管理的学校像公司一样运营,雇佣一流的管理人才,采用最先进的数据管理系统,注重效率和服务。

然而,2000年的一项研究表明,一切并没有创建之初想象得那么美好:爱迪生公司管理的学校的学生成绩并没有像其宣称的那么好,没有独立证据表明这些学校的学生习得了更多的知识、学业进步更明显。对经营者来说,学校也没能带来丰厚的利润。

除了爱迪生公司,美国后来还相继出现了各类非营利机构、特许学校,作为K12阶段公立教育的补充。世界范围内,智利、瑞典等国家,也都有把商业原则应用于教育领域的探索。

塞缪尔作为哥伦比亚大学教师学院国家教育私有化研究中心主任,已经花了数十年时间研究各国教育改革的进程,他发现,有些商业做法能在教育领域得到很好的转化,有些则不然。一些学校因为过度关注竞争、考试成绩,还导致学生压力增加、教师故意泄露考试题、打分放水等现象发生,反而伤害了教育本身。

教育市场化的边界

“市场需要一席之地,市场也需要待在它该待之地。”塞缪尔认为经济学家阿瑟·奥肯的格言同样适用于教育领域。

在书中,塞缪尔试图界定出市场在教育中的位置。简而言之,他认为,当谈论一些离散商品或服务时,商业原则可以发挥重要作用,比如学校的硬件、排课系统、学生用的课本、校服,学校的食堂、物业等,这些物品或服务的好坏有明晰的判断标准,更适合市场化的公司来提供。

而教育本身,和医疗保健、老年护理等复杂服务一样,不是一个透明的过程,不适合套用商业原则。一堂课对人的影响不会即刻显现,也无法量化评判,K12阶段教育的直接消费者又是儿童和青少年,让他们对所接受的教育做出全面评价是不现实的。

北京师范大学国际与比较教育研究院副教授丁瑞常是《教育市场化的边界》一书的译者,他在专访中对南都记者表示,市场化主体强调KPI(关键绩效指标,Key Performance Indicator)和顾客至上,但教育的KPI极难量化,教育的“顾客”也更多元,支付教育费用的父母或监护人属于经济学意义上的“顾客”,但他们和教育服务隔着一定距离,学生是直接的“顾客”,却不具备做出理性评价的能力。

在市场逻辑下,秉承让顾客满意的原则,学校有必要让家长了解教育的质量,一个最简便的方式就是开展测试,用分数展现教学成果。而这样做的弊端也已经在各国出现:僵化的考试扼杀了学生的想象力、创造力,剥夺了课堂活力;还有学校为了提高分数恶意竞争,抢夺生源、考试作弊。

北京师范大学国际与比较教育研究院副教授丁瑞常是《教育市场化的边界》一书的译者,他帮助促成了此书的引进。

美国教育私有化改革过程中暴露的问题,值得中国引以为戒,事实上,一些类似的乱象已经在上演。丁瑞常提及,曾经有的民办学校用高薪挖公办学校的校长、老师,花钱“买”好生源,通过炒作升学率吸引家长,增加竞争力,最终把公办学校挤垮了。“这样的学校已经不是在单纯提供教育服务,而是在玩资本游戏。”

丁瑞常认为,在“双减”之前,教培行业也出现了资本化的迹象,教培机构之间的竞争不是单纯靠教育质量,而是掺杂了资本手段,当教育机构因为市场竞争抛弃了教育的逻辑,孩子就会成为受害者,因此,他坚决反对教育的资本化。

在中国,为了遏制资本对义务教育的影响,最新修订后的民促法和“双减”政策,明确要求义务教育阶段的民办学校、学科类校外培训机构必须是非营利性的。丁瑞常认为,国家的教育法规政策如此严格,是因为教育具有双重功能,不仅是为了个人成长,还承担着为整个社会培养公民的任务,事关社会价值观的传达、文明的传承。

最好的教育为何出现在芬兰?

教育如此重要,又如此复杂,在世界各国想方设法应对各自教育难题的背景下,芬兰的教育逐渐被关注到。

在这个北欧国家,人人都去公立学校,家长认为最好的学校就是家附近的学校,而芬兰学生的PISA(国际学生评估项目,是经济合作与发展组织对15岁学生阅读、数学、科学能力进行评价研究的项目)成绩保持在世界领先。

芬兰似乎实现了人们对理想教育的所有想象,世界各地的教育研究者、从业者纷纷前往那里“朝圣”。塞缪尔是最早去探索芬兰教育的美国人之一,无论在《教育市场化的边界》一书里,还是在李一诺和塞缪尔的对话中,芬兰教育都是一个重要话题。

共享的教学策略、成熟又轻松的管理、创新的学生评估以及扎实的教师培养、可观的教师薪酬,是芬兰教育脱颖而出的几大原因,塞缪尔在书中如此总结。比如,芬兰教师必须拥有硕士学位,还需要接受专业的培训,同时芬兰教师有体面的工资待遇,还备受尊敬,享有崇高的社会地位。

“芬兰教师的休息室宽敞明亮、便利舒适,让我想起我在美国做教师时所在的那个环境恶劣的半地下休息室,里面是一些随便凑起来的家具和自动售货机,我在那里时总是很沮丧。”塞缪尔在与李一诺聊天时谈到,他认为一个小小的休息室,正是教师社会地位的缩影。

5月中旬,塞缪尔教授与李一诺线上对话。

芬兰教育另一个显著特点是,给予教师充足的自主权。在芬兰,经过多年培养、接受过专业培训、通过层层严格选拔的教师从业后,会得到充分的信任,学校的课程安排甚至人事议题,都由校长和老师共同决定。

芬兰当局还在1991年取消了学校的督导制度,不再组织面向所有学生的大规模标准化考试,这为学生、教师、行政人员和家长都减轻了压力。如今芬兰的做法是,每年从9年级学生中随机抽取约10%的学生进行2—3个科目的测试,由芬兰教育评估中心负责管理和评分,学生和老师都不会得知成绩,只有校长能去该中心了解学生的表现。

塞缪尔认为,在这个过程中,芬兰以最小的干扰,通过采用精细化的考试并使用外部阅卷员评分,获得了有关学生学业进步的精确信息。

李一诺对芬兰的教师评估工作也印象深刻。她记得有一次去芬兰参观时,同行的中国教育工作者发现,芬兰人对教师的评估就是“不评估”,因为这里没有任何表格、标准来判断教师的表现。“芬兰的评估方式与中国不同,教师之间在协作的基础上,互相给予反馈,然后改进、成长,而不是通过鞭策和打分。” 李一诺分析。

另一个体现芬兰教育成功之处的现象是,很多年轻人都想成为教师,因为他们喜欢学校。塞缪尔观察到,芬兰从1至9年级对艺术、音乐、手工和游戏的重视是持续不变的,使得学校对学生充满吸引力。

教育问题,无法只在教育层面解决

人们在称颂芬兰教育的同时,也意识到模仿芬兰教育并不容易。

矿产资源匮乏的芬兰,“最重要的资源就是孩子”。芬兰把教育作为建设国家的驱动力,但这种驱动力没有转化成压力、焦虑和恐惧,没有变成压制和鞭策人的制度,而是给了人们更多的自主权,李一诺将这种深度转型称为“一种奇迹”。

在对话中,李一诺问塞缪尔,“他们把人当作人,而不是工具,怎么做到的?”塞缪尔认为,这首先和根植于芬兰的北欧文化有关,北欧人信奉的詹代法则是指“不要认为你比其他人强”,这决定了芬兰社会是反等级制的、尊重他人的,具体到教育体系中,就表现为一切制度、政策必须尊重老师、尊重孩子。

塞缪尔提及,从更广阔的视角来看,芬兰教育还有一个不可或缺的因素——“No Exit”(无路可退),是指芬兰每个人都去上公立学校,当医生、律师、银行家的孩子都在公立学校上学,没有其他选择时,他们就会发出呼声,要求学校保障师资和教学水平。

这个原理出自经济学家阿尔伯特•赫希曼的著作《退出,呼声与忠诚度》,他认为,如果那些有能动性的人退出了某个制度,他们也带走了自己对某种诉求的呼声和能动性,这个现象在教育领域表现为,如果医生、律师、银行家、工程师们纷纷退出公立学校制度,那么公立学校将失去更进一步的动力和支持。

在芬兰教育中,另一个被PISA成绩所掩盖的成就,是卓越的职业教育。在不少国家,人们认为孩子必须上大学,必须成为工程师、律师、医生,但在芬兰并非如此,塞缪尔观察到,15-16岁的芬兰学生中,约有43%-44%进入职业学校,学习汽车维修、烹饪艺术和美容,他们毕业后将成为面包师或理发师,但收入并不会比医生或律师低很多,他们同样有体面的薪水、12-13个月的产假、日托补贴、丰厚的健康保险和养老金。

“在美国,如果你只有一份烤面包的工作,上面的福利一项也没有。”塞缪尔指出,这就是为什么美国人认为没有大学学位后果是可怕的。李一诺和塞缪尔都认同,教育问题无法只在教育层面得到解决,教育问题还涉及社会体系和社会契约。

想要改革教育,不能从改变个体选择入手——让人们停止择校、不为孩子选择校外的教育服务,芬兰的“无路可退”不应该这样理解。塞缪尔认为,改革要从更高的层面开始,政策制定者应该负责看到大局、长远考虑,从不同的角度制定社会政策,让面包师、汽车修理工也能拥有带薪年假、医疗保险、养老金,这才是应该开始的地方。

采写:南都记者 宋凌燕 发自北京

图片:受访者供图

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

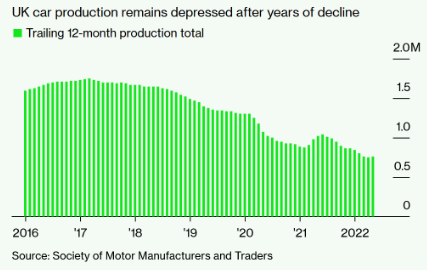

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%